ちりぬるをわか

日々のちょっとした事。で、いろんなことがあったりなかったり。

今日はご近所の山を歩いて来ました。

午前中は曇っていて、昼を過ぎた頃から少し晴れ間がでてきたものの、風が冷たくてあまり汗も出ませんでした。

今日行ってきたのはいつもの北山から一キロほど北に有る社家郷山という場所で、市の教育員会がキャンプ場を運営もしています。山と行っても3つの峰からなっていて東西に並んています。

この社家郷山の稜線の北側はおとなりの宝塚市で南側はこちらの市の行政区になっているという場所でもあります。

すぐ近くに高校があり、そこまでのバスの時間とタイミングがあったのでバスで行きました。

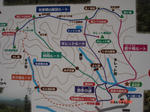

コースはこんな感じ。

このあたりは北山よりもまだ山に近いのでまだまだ桜が咲いていました。

南側には4つのルートがあります。

この中で一番東にある樫ヶ峰ルートで上がって稜線(展望ルート)を東へ歩いて、東の橋にある小笠峰を見て、外れ峰のあたりから西にあるキジ谷というルートを下ってキャンプ場へ。

歩き始めは穏やかな道で、流れを渡って登り始めると、カジカカエルがたくさん鳴いていました。

いい場所だ~と思ったのもつかの間で突然の急斜面がはじまってそのまま稜線へ。

途中でなんどか展望の良いところがあったので画像画像^^。

スミレもたくさん咲いていました。

社家郷山の碑。こういうのが二つありました。

昔の名残ですね~。

キジ谷ルートはとんでもないルートで岩だらけのガレ場。

どこを歩けばいいのか考え、コケで足を滑らさないように気をつけ・・というルート。

こんなガレ場で始まって次第に水の流れが伴って行くという沢ルート。

下の方へ行くと社家郷大滝という名の、さほど大きくはないけどきれいな水の滝がありました。

ここで顔を洗って一休み^^。

水が冷たかったです。

その後、キレットルートから登ってキレット展望台でおにぎりを食べました。

そこからはキレットが見えていて、眺めはこんな感じ

ここから展望ルートまで上がる途中にイノシシの池というのがあって、そこでイノシシがドロ浴びをするのだと看板がでていました(笑)。

展望コースに出た後は、西から2つ目の林間ルートまで進み、そこからキャンプ場降りてきましたが、デジカメがヘタれてしまい、画像がとれませんでした^^;。

その後高校のバス停に戻って少し待つとバスが来たので最寄りのバス停まで揺られて帰ってきたのでした。

距離は7キロ弱程度なので、いつもの北山コースの2倍弱でしたが、上り降りの急斜面はけっこうキツかったかも。

それにしてもデジカメももう歳なのかなあ。困ったもんだ^^;。

午前中は曇っていて、昼を過ぎた頃から少し晴れ間がでてきたものの、風が冷たくてあまり汗も出ませんでした。

今日行ってきたのはいつもの北山から一キロほど北に有る社家郷山という場所で、市の教育員会がキャンプ場を運営もしています。山と行っても3つの峰からなっていて東西に並んています。

この社家郷山の稜線の北側はおとなりの宝塚市で南側はこちらの市の行政区になっているという場所でもあります。

すぐ近くに高校があり、そこまでのバスの時間とタイミングがあったのでバスで行きました。

コースはこんな感じ。

このあたりは北山よりもまだ山に近いのでまだまだ桜が咲いていました。

南側には4つのルートがあります。

この中で一番東にある樫ヶ峰ルートで上がって稜線(展望ルート)を東へ歩いて、東の橋にある小笠峰を見て、外れ峰のあたりから西にあるキジ谷というルートを下ってキャンプ場へ。

歩き始めは穏やかな道で、流れを渡って登り始めると、カジカカエルがたくさん鳴いていました。

いい場所だ~と思ったのもつかの間で突然の急斜面がはじまってそのまま稜線へ。

途中でなんどか展望の良いところがあったので画像画像^^。

スミレもたくさん咲いていました。

社家郷山の碑。こういうのが二つありました。

昔の名残ですね~。

キジ谷ルートはとんでもないルートで岩だらけのガレ場。

どこを歩けばいいのか考え、コケで足を滑らさないように気をつけ・・というルート。

こんなガレ場で始まって次第に水の流れが伴って行くという沢ルート。

下の方へ行くと社家郷大滝という名の、さほど大きくはないけどきれいな水の滝がありました。

ここで顔を洗って一休み^^。

水が冷たかったです。

その後、キレットルートから登ってキレット展望台でおにぎりを食べました。

そこからはキレットが見えていて、眺めはこんな感じ

ここから展望ルートまで上がる途中にイノシシの池というのがあって、そこでイノシシがドロ浴びをするのだと看板がでていました(笑)。

展望コースに出た後は、西から2つ目の林間ルートまで進み、そこからキャンプ場降りてきましたが、デジカメがヘタれてしまい、画像がとれませんでした^^;。

その後高校のバス停に戻って少し待つとバスが来たので最寄りのバス停まで揺られて帰ってきたのでした。

距離は7キロ弱程度なので、いつもの北山コースの2倍弱でしたが、上り降りの急斜面はけっこうキツかったかも。

それにしてもデジカメももう歳なのかなあ。困ったもんだ^^;。

PR

このところまた少し山歩きを再開している。でも体力が付いて行かないし、もう息切れ切れで疲労物質をためながら歩いている。(笑)

今住んでいるところに越してきた中学生の頃から、六甲山系の山は歩いていた。

そのころはなにも考えず、リュックサック、分厚い靴下とキャラバンシューズに水筒下げて歩いていた。

もちろん今なんかとは比べ物にならないくらい歩いた。

ここを離れてからは歩ける山がなくなったので中断したが、戻ってきてからしばらくの間はまた六甲に行っていた。何年かは初日の出を六甲山頂で見る為に夜中から歩いて登った、というのはいい思い出かもしれない。

そういう記憶があるから、先日同じコースを歩いた時に感じたキツさが歳を教えてくましたねえ^^;。

その後はバイクツーリングで、気に入った山を幾つか登ったりというのを経て何もしなくなり今に至る。

3年ほど前にも一度、体力をつけようと近所の北山を歩きはじめたのに、体力が無くなってる事に気づかず捻挫してやめてしまったのはお恥ずかしい話だったなあ。

うん、昔の思い出だけで歩けるわけもない。><

今年は、筋力体力つけてまたがんばろうって思ったので、また山歩きに戻ってきたってところなのだ。

以前とは比べ物にならないほどゆっくり歩いている。でも正直いうとけっこうキツイ。ここまで何もして来なかったツケかもしれない。

とりあえずは東西50キロほどの距離がある六甲山系の東側(山頂から東側)を中心に歩いてみようと思っている。

(これは数十年前まで六甲最高峰を示していたケルンだった。先日、最高峰に上がった時に見つけ、すごく懐かしかった。当時、最高峰の真上には米軍のレーダーが設置されており、立ち入り禁止だったためこ最高地点から少し離れたところにこのケルンが作られたのだ。今はレーダーも撤去され、跡地は六甲最高峰とかかれた看板を中心とした広場になっている)

東側中心といっても、地図上で山と名付けられているのは多分3,40は有るだろう。

最高峰に通うだけよりも、それらの山に行ってみたいなと思うようになった。

東側の取り付きだと自宅から取り付き口まで歩いてでも1時間以内に行けるという気楽さがある。

3,40の山、全てに行けるほど山歩きが上手いわけでもないので、行けるところだけになるかもしれない。それでも良いと思ってる。自分の体力が少しでもつけばいいのだから。

六甲は常に変わっていく山。

たくさんの花崗岩の岩は常に風化し続けている。

先の震災でも崩落した巨石がいくつもあるし、そのために廃道になったルートもある。

細かく滑りやすい山道は、日本の名だたる山ではあまり見られないような道なかも知れないと思うほど特徴がある。

そんな細かい石ころのやクマ笹の茂る山道の山系を、西から東へ駆け抜けた加藤文太郎はどんなすごい人だったんだろう。中学の頃に「孤高の人」を読んでからずっとそう思い続けている。

そういうのがきっと自分の山歩きの底にあるんじゃないかなあ。

今住んでいるところに越してきた中学生の頃から、六甲山系の山は歩いていた。

そのころはなにも考えず、リュックサック、分厚い靴下とキャラバンシューズに水筒下げて歩いていた。

もちろん今なんかとは比べ物にならないくらい歩いた。

ここを離れてからは歩ける山がなくなったので中断したが、戻ってきてからしばらくの間はまた六甲に行っていた。何年かは初日の出を六甲山頂で見る為に夜中から歩いて登った、というのはいい思い出かもしれない。

そういう記憶があるから、先日同じコースを歩いた時に感じたキツさが歳を教えてくましたねえ^^;。

その後はバイクツーリングで、気に入った山を幾つか登ったりというのを経て何もしなくなり今に至る。

3年ほど前にも一度、体力をつけようと近所の北山を歩きはじめたのに、体力が無くなってる事に気づかず捻挫してやめてしまったのはお恥ずかしい話だったなあ。

うん、昔の思い出だけで歩けるわけもない。><

今年は、筋力体力つけてまたがんばろうって思ったので、また山歩きに戻ってきたってところなのだ。

以前とは比べ物にならないほどゆっくり歩いている。でも正直いうとけっこうキツイ。ここまで何もして来なかったツケかもしれない。

とりあえずは東西50キロほどの距離がある六甲山系の東側(山頂から東側)を中心に歩いてみようと思っている。

(これは数十年前まで六甲最高峰を示していたケルンだった。先日、最高峰に上がった時に見つけ、すごく懐かしかった。当時、最高峰の真上には米軍のレーダーが設置されており、立ち入り禁止だったためこ最高地点から少し離れたところにこのケルンが作られたのだ。今はレーダーも撤去され、跡地は六甲最高峰とかかれた看板を中心とした広場になっている)

東側中心といっても、地図上で山と名付けられているのは多分3,40は有るだろう。

最高峰に通うだけよりも、それらの山に行ってみたいなと思うようになった。

東側の取り付きだと自宅から取り付き口まで歩いてでも1時間以内に行けるという気楽さがある。

3,40の山、全てに行けるほど山歩きが上手いわけでもないので、行けるところだけになるかもしれない。それでも良いと思ってる。自分の体力が少しでもつけばいいのだから。

六甲は常に変わっていく山。

たくさんの花崗岩の岩は常に風化し続けている。

先の震災でも崩落した巨石がいくつもあるし、そのために廃道になったルートもある。

細かく滑りやすい山道は、日本の名だたる山ではあまり見られないような道なかも知れないと思うほど特徴がある。

そんな細かい石ころのやクマ笹の茂る山道の山系を、西から東へ駆け抜けた加藤文太郎はどんなすごい人だったんだろう。中学の頃に「孤高の人」を読んでからずっとそう思い続けている。

そういうのがきっと自分の山歩きの底にあるんじゃないかなあ。

明日の天気は雨だということなので、天気の良いうちに歩いてこようと思い立って出かけた。

週末バージョンの山歩きなので、芦屋川から歩き始めて地図の距離にして10キロほど歩いた。

帰りはバスにのって芦屋川駅に戻ってきた。

芦屋川のあたりも結構桜が綺麗に咲いている。

これは芦屋川沿いに植えられている桜の並木。

川面からの高さはこんな感じ。

帰りに見たら川べりに降りて花見をしている人たちがたくさんいた。

山の方も花盛り。

白い花はコブシ科のタムシバという名前の花だそうです。

前に有馬のあたりでもたくさん咲いていた花^^。

途中気温が上がってきて暑くなって水ばかり飲んでいたようで、持っていった2リットルはほとんど飲み干してしまった。

歩くと痛みがくる足の様子を見ながらゆっくり歩いていたのだが、

歩いて足が痛くなるのはもしかして足の裏の筋が炎症を起こしているから?

足底筋炎症という病気らしい。でもこれっていつもいつも痛いのだとかで、症状的には随分違う。

そういった事を考えながら足を運んでいた。

とりあえず、毎度の事だけど足は疲れた(笑)。痛みもあるのだけど、今日は意識しながら歩いたからか少しはまし。

右膝下の痛みは変わらないなあ・・・。

もう少し歩き方のチェックして、ストレッチもやらなくちゃ、と思ったのだった。

週末バージョンの山歩きなので、芦屋川から歩き始めて地図の距離にして10キロほど歩いた。

帰りはバスにのって芦屋川駅に戻ってきた。

芦屋川のあたりも結構桜が綺麗に咲いている。

これは芦屋川沿いに植えられている桜の並木。

川面からの高さはこんな感じ。

帰りに見たら川べりに降りて花見をしている人たちがたくさんいた。

山の方も花盛り。

白い花はコブシ科のタムシバという名前の花だそうです。

前に有馬のあたりでもたくさん咲いていた花^^。

途中気温が上がってきて暑くなって水ばかり飲んでいたようで、持っていった2リットルはほとんど飲み干してしまった。

歩くと痛みがくる足の様子を見ながらゆっくり歩いていたのだが、

歩いて足が痛くなるのはもしかして足の裏の筋が炎症を起こしているから?

足底筋炎症という病気らしい。でもこれっていつもいつも痛いのだとかで、症状的には随分違う。

そういった事を考えながら足を運んでいた。

とりあえず、毎度の事だけど足は疲れた(笑)。痛みもあるのだけど、今日は意識しながら歩いたからか少しはまし。

右膝下の痛みは変わらないなあ・・・。

もう少し歩き方のチェックして、ストレッチもやらなくちゃ、と思ったのだった。